素敵な笑顔でいられるために。

審美面の部分の改善だけではなく、

機能面の改善も重視した治療

ユアサ矯正歯科は、札幌市豊平区月寒中央にある歯並びやかみ合わせの異常を治療する矯正歯科専門の医院です。矯正治療は単に見た目の部分の改善だけではなく、機能面の改善も重視して行なっていくことが大切だと考えています。

大人の矯正治療はもちろん、小児期から矯正治療を早期に始めることも、予防的治療を行うことになり、機能や骨格的なずれの改善、将来的な抜歯の可能性を減らすことにつながります。

お口の中の状態や骨格はひとりひとり違っていますので、そのため治療方針や治療期間も各々で異なってきます。

また、矯正治療の期間は年単位になるため、私たちはコミュニケーションを重視し、患者さんの言葉に耳を傾け、常に患者さんの視点にたった最善の治療を提供することを大切にしています。

このような歯並びでお困りではありませんか?

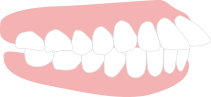

叢生

(そうせい)

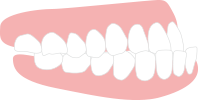

出っ歯

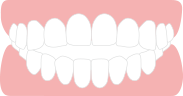

受け口

開咬

(かいこう)

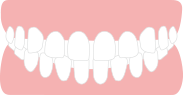

すきっ歯

過蓋咬合

(かがいこうごう)

歯並びが気になり矯正歯科に通うことを決めても、どれくらい費用や治療期間がかかるのか、

どれくらい長い期間で矯正治療を行えばいいのか等、不安や悩みが出てくるのではないでしょうか?

矯正治療は歯並びによって治療法も変わる場合があります。

治療期間がどのくらいかかるのか、自分の歯の状態がどれに該当するのか、

まずは治療を受ける前にお確かめください。

Future

ユアサ矯正歯科の6つの特長

矯正治療に特化した専門の歯科医院

長年矯正歯科を専門に治療に携わり、さまざまな症例に対応してきました。多くの経験と矯正治療への深い知識理解によって、患者さま一人一人に最適な治療方法、治療プランを判断し、ご提案しています。

安心して治療を受けていただくための入念なカウンセリング

当院では、患者様のお悩みや症状に対して「どのような治療ができるか」を把握することや矯正治療とはどのようなものであるかをご理解頂くことを大切にしております。

コミュニケーションを重視した治療

治療に際してはお口の中の状態、骨格は患者さんひとりひとり違っていますので、治療方針や治療期間については、皆さまには十分な説明をこころがけ、そして納得をしていただいた上で進めます。

口腔内スキャナー(iTero)を使用した精度の高いシュミレーション

お口の中をスキャンし、口腔内を直接計測し、かみ合わせや歯 の形状、歯並びを3次元データとして読み込むことで事前に仕上がりをシミュレーションする事ができるようになりました。従来の型取りが苦手な方でも、不快感なく安心して短時間での型どりが可能です。

幅広い症例に対応可能

子どもの矯正(小児矯正)から成人の矯正まで、治療方法は患者の幅広いニーズに対応できるように様々な選択肢をご提示します。

地下鉄東豊線「月寒中央駅」4番出口直結

当院は地下鉄駅と直結しているビルの中にあり、交通アクセスがとても便利で通いやすい立地です。土曜も診療しているので平日忙しい会社員や学生の方もスケジュールが立てやすくなっています。

Types of correction

矯正治療の種類

矯正治療は、歯並びだけでなく、将来の歯の健康や生活にも影響を与えるものです。

ライフスタイルやお口の状態に合わせ、患者さまに合った最適な方法をご提案します。

#01

小児矯正(子どもの矯正)

当院では小児矯正に特に力を入れています。

子どもの顎は反応性が高く、拡大することや顎の成長をコントロールしバランスを早い段階から整えることができます。

矯正の治療例

実際の症例に対する医師の見解や具体的な治療内容をご紹介しています。

case01

叢生(でこぼこ)

歯が重なり合ったり歯が生えている位置に問題があるように見える歯並び

case02

上顎前突(出っ歯)

奥歯のかみ合わせが前方にずれていたり、前歯が前に出ている歯並び

case03

受け口(反対咬合)

下の奥歯が前方にずれていることで「受け口」になっている歯並び

case04

前歯の破折

欠けたり削れたり、破損してしまっている歯がある歯並び

矯正治療のよくあるご質問

ユアサ矯正歯科の患者さんから多く寄せられたご質問やお悩みについて、

代表的なご質問をまとめています。

ご来院前に患者さんのご参考になればと思います。

患者様の言葉に耳を傾け、患者様の視点にたって最良の治療を提供します

不正咬合には様々な種類・症状があります。お口の中の状態や骨格は患者さんひとりひとりで

違っているので不正咬合に対する矯正治療の方法も様々です。

また、近年は矯正装置も年々進歩して、装着していることが目立たないマウスピース型矯正装置や歯の裏側に装着するものなど、より抵抗なく治療ができるように選択肢も増えてきています。

私たちは、日々、研鑽し、患者様の言葉に耳を傾け、患者様の視点にたって最良の治療を提供したいと考えています。

歯ならびのことでお悩みをお持ちでしたら、ユアサ矯正歯科では無料で初診カウンセリング(矯正相談)を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

矯正治療にともなうリスク・副作用と治療中の注意事項について

まずはお気軽に矯正相談へお越しください

ユアサ矯正歯科では無料で初診カウンセリングを行っております。

歯ならび、かみ合わせについてお悩み、疑問などをお持ちの方はお気軽にご利用ください。

住所

〒062-0020

札幌市豊平区月寒中央通8丁目1-10

月寒中央ビル3F

地下鉄東豊線 月寒中央駅4番出口 直結

診療案内

10:00~12:00 / 13:00~18:00

休診日 / 水・日・祝

電話番号

011-855-4182

〒062-0020

札幌市豊平区月寒中央通8丁目1-10 月寒中央ビル3F